- HOME

- START

- NACHRICHTEN

- Glaube, Liebe, Hoffnung

- Weltalphabetisierungstag in Neunkirchen: Scham überwinden, Freude an Buchstaben entdecken

- Was benötigen Menschen im Hunsrück?

- Exit Einsamkeit: „Nacht gegen die Einsamkeit“ und Doku

- Jugend- und Gästehaus Bistum Trier ist offiziell eröffnet: Tür und Herz stehen offen

- Shana towa – Glückwünsche zum neuen jüdischen Jahr

- „Kirche in Not“ gibt modernisierte Version der Kinderbibel heraus

- Menschen begegnen – Oasen beleben!

- Verhärtungen überwinden, Türen öffnen

- Karl Kübel Preis an Familie Tekkal: Ein starkes Signal für Familie als Basis gesellschaftlichen Zusammenhalts

- „Weihnachten Weltweit“ – Hilfswerke laden zur ökumenischen Kita-Aktion ein

- Früh darüber reden

- Entscheider tauchen in das Leben anderer ein

- Vertretungspriester: „Die deutsche Kirche ist stark“

- Deutschlands erstes „Achtsamkeits-Pilger-Journal“ ist Wegbegleiter, Inspirationsquelle und Reflexionsraum auf der Reise zu sich selbst!

- Sankt Martin 2025: Neues Aktionsmaterial des Kindermissionswerks zum Martinsfest ab sofort erhältlich

- 100 Jahre Salesianer Don Boscos auf Helenenberg

- Welttag der Suizidprävention: Reden kann retten

- Versteckte Kleinode im Rampenlicht

- Gut gefüllter Terminkalender

- Hospiz will Heimat für alle Menschen sein

- Welttag der Suizidprävention am 10. September: „Erstmals ist Suizid die häufigste Todesursache bei jungen Menschen“

- Profanierung in Calmesweiler: Abschied von St. Pius X. in Trauer und Dankbarkeit

- Angebote der Ferienkirche weiterhin verfügbar : Marienburg: Kirche in Bewegung

- Am 7. Oktober: „Kirche in Not“ lädt ein zu „Eine Million Kinder beten den Rosenkranz“

- Übersicht rettet Leben

- Bistum Trier legt Leitfaden für Betroffene von sexualisierter Gewalt vor: Möglichkeiten der individuellen Aufarbeitung

- Am 14. September: Augsburger Gebets- und Solidaritätstag für Christen in Nigeria

- Erster Seliger für Estland

- Vortrag in Koblenz mit ehemaliger Staatsministerin zog fast 100 Personen an : Religion und Demokratie

- ADAC Stiftung unterstützt Schulen im Saarland bei Reanimationsunterricht

- Bistum Trier eröffnet Schöpfungszeit 2025 mit einem Thementag zu ‚Laudato Sí‘: Ein starkes Dokument

- Dr. Marianne Schröter tritt ihr Amt als neue Direktorin der Franckeschen Stiftungen an

- "Pfarrei der Woche" von Radio Horeb: Pfarrei Heilig Geist in Losheim am See live im Rundfunk

- Begegnung im Pfarrgarten

- Kirchen (wieder) aufbauen

- Mit dem eigenen Vermächtnis Kindern eine bessere Zukunft schenken

- Jubiläumsprogramm der AG Gemeinsam Gedenken Gestalten geht weiter: Jüdisches Leben in Schweich und Umgebung soll nicht in Vergessenheit geraten

- Herberge auf Zeit

- Ein Kunstwerk mit vielen Rätseln

- Bistum Trier: Citypastorales Angebot in Saarbrücken Innenstadt endet: Farewell im „welt:raum“

- Aus aller Welt

- RiC TV und SOS-Kinderdörfer weltweit zum Weltkindertag: Kindern eine Stimme geben - Geschichten voller Hoffnung aus aller Welt

- Deutscher Umweltpreis für Prof. Seneviratne und ZINQ

- Entrepreneurs Day: Die bewegende Geschichte von Collins Anenbo und der Kraft unternehmerischer Bildung

- Schwangere Frauen erhalten in Delhi Hilfe bei extremer Hitze

- Mord an Priester erschüttert Sierra Leone

- Gründer der Hilfsorganisation Global Micro Initiative e.V. besucht Hilfsprojekte und prüft Standorterweiterung in Indonesien

- Peru: Unkontaktierte Mashco Piro erneut durch Abholzung in ihrem Gebiet gefährdet

- Humanitäre Lage im Sudan spitzt sich dramatisch zu

- Gaza: Hungersnot offiziell bestätigt

- „Kirche in Not“ sichert weltweit Schulbildung von Tausenden Kindern und Jugendlichen

- Pakistan: Zwei Jahre nach christenfeindlichen Ausschreitungen gibt es immer noch keine Gerechtigkeit

- Entrepreneurs Day: Die bewegende Geschichte von Collins Anenbo und der Kraft unternehmerischer Bildung

- „Kirche in Not“ (ACN) stellt im Oktober neuen Bericht zur Religionsfreiheit vor

- Angriffe auf humanitäre Helfer innerhalb von zwei Jahren mehr als verdoppelt

- Kinderschutz kennt keine Grenzen - SOS-Kinderdörfer weltweit und ISPCAN vereint für globale Standards

- Ukraine: „Die zerstörerischste Waffe ist das Gefühl, vergessen zu sein“

- Jugendliche haben weltweit immer schlechtere Berufschancen

- Von Islamisten entführter Priester in Nigeria: „Ich war in ständiger Todesangst“

- Kasachstan: „Kirche in Not“ unterstützt Ausstellung über das „Turiner Grabtuch“

- Finnland: Eine wachsende Kirche

- Bessere Berufschancen für 23.000 Jugendliche dank der Initiative "YouthCan!" der SOS-Kinderdörfer

- Kultur

- Vorfreude auf «Yayoi Kusama» und letzte Tage «Vija Celmins» in der Fondation Beyeler

- Das erste jüdische Museum der Welt wird 130 Jahre alt

- Künstliche Intelligenz als moralischer Dialogpartner

- THE WEEKND verlängert rekordbrechende Stadiontour After Hours Til Dawn

- SYSTEM OF A DOWN: 2026 AUF STADIONTOUR IN EUROPA UND UK

- Ars Electronica 2025 verzeichnet über 122.000 Besuche

- TYLER CHILDERS: Im Frühjahr mit On The Road: EU & UK Tour 2026 für exklusive Deutschlandshow in Berlin

- Full Proof Bakery meets Alle Farben Kitchen: Pop-Up Event auf Mallorca

- TILL BRÖNNER kündigt "Italia - Die Tournee 2026" an | Album-VÖ: 05.09.25

- Ukrainian Film Festival Berlin 2025 eröffnet mit “Songs of Slow Burning Earth”

- „Das bin ich“ – Alena Neubert zeigt ihre ganze musikalische Seele im Fortuna Theater

- Ab 4. September mit Empfehlung der FBW-Jugend Filmjury im Kino: TAFITI - AB DURCH DIE WÜSTE

- Cirque du Soleil kommt 2026 mit Alegría auch nach Düsseldorf

- Saale-Unstrut: Klosterschätze entdecken

- Historische Schulbibliotheken im Dialog zwischen Bibliotheken, Schulen und Forschung

- DEF LEPPARD: Im Sommer 2026 in UK und Europa auf Tour

- Prix Ars Electronica Ausstellung 2025

- Alle Farben live beim Festival of Lights in Concert 2025 im Berliner Dom

- Out Now! DEEP PURPLEs vergessenes Meisterwerk "Rapture Of The Deep" feiert 20 Jahre mit neuem Mix und unveröffentlichten Tracks

- Fotoausstellung Faszination Zollverein bis 2. November 2025 verlängert

- HALSEY: Back To Badlands

- Schauspielerin Iris Berben: Die Linke hat „wichtige ureigene Themen vernachlässigt“

- The Bros. Landreth: erste Single „I’ll Drive” aus dem neuen Album "Dog Ear", featuring Bonnie Raitt und Begonia

- SWR Streaming-Tipps für September 2025

- 50 Jahre Yps: Kult-Magazin zurück im Doppelpack - mit Retro-Charme und Popkultur!

- Ab Donnerstag mit Empfehlung der FBW-Jugend Filmjury im Kino: DIE GANGSTER GANG 2 / Neu im Home-Entertainment mit Prädikat: GOTTESKINDER und MOON, DER PANDA

- ARD CrimeTime: Lady Kalaschnikow – Die Drücker-Mafia aus dem Westerwald

- Von Superhelden, Fußballderbys und einer legendären Kaiserin – das neue Ausstellungsprogramm des Historischen Museums der Pfalz

- Eine Reise durch 24 Jahre oriental Metal: MYRATH mit erstem Greatest-Hits-Album "Reflections"

- „Shut Up, Bitch!“ – ARD Story über Frauenhass im Netz

- LAURA COX: neues Album "Trouble Coming" präsentiert kraftvolle Verbindung von Classic-Rock und modernem Sound | Album-VÖ: 31.10.25

- Meister aller Register: 20 Jahre Domorganist Andreas Sieling – Jubiläumskonzert im Berliner Dom

- „Bau eine Burg für die Gräfin“ - ARD startet erstes Roblox-Spiel zur Gamescom 2025

- European Elvis Festival 2025

- Ab Donnerstag mit Empfehlung der FBW-Jugend Filmjury im Kino: Der fesselnde Neo-Western: BITTER GOLD

- Porträt eines Allrounders: „Helge Schneider – The Klimperclown“

- Die deutsche Koproduktion WHITE SNAIL gewinnt zwei Preise in Locarno

- RUSSELL DICKERSON VERÖFFENTLICHT TITELTRACK „FAMOUS BACK HOME“ – JETZT VERFÜGBAR

- Bad Omens – US-amerikanische Metalcore-Durchstarter Ende 2025 mit starkem Support auf Tour

- Alle Farben released den Festivaltrack des Sommers auf Tomorrowland Music!

- SWR Kultur Podcast „Der römische Traum – Eine Anno-Story“

- “WELCOME TO THE HOLLER” MIT SPEZIALGAST WYATT FLORES

- „Ein Sommer in Sommerby“: Abenteuer an der Schlei

- „Lehrerin mit Herz und Hoffnung“: Jeder Schüler hat Stärken

- Aus dem Kiez ins Studio: Berliner Rapper Laszlo veröffentlicht "Moabit"

- Vom Plattenbau ins Penthouse: Warner Music Künstler ADRIAN veröffentlicht neue Single!

- TILL BRÖNNER veröffentlicht neue Single "Via con me" feat. Mario Biondi | Album-VÖ: 05.09.25

- Europapremiere in Berlin: Mit VR durch das legendäre Machu Picchu

- Ab 7. August mit Prädikat im Kino: MILCH INS FEUER

- RUSSELL DICKERSON HEIZT DEN SOMMER MIT SEINEM NEUEN HIT „WORTH YOUR WILD” EIN

- Historisch und viral: Deutschlands beliebteste Schlösser und Burgen im Social-Media-Ranking

- Kronberg Festival 2025 – Good Vibrations erleben!

- DRONEART SHOW feiert Berlin-Premiere in den Gärten der Welt

- TILL BRÖNNER kündigt neues Album ITALIA an

- ARE YOU READY FOR IT? - Taylor Swift erobert Madame Tussauds – 13 neue Wachsfiguren weltweit

- Weltpremiere in Venedig für SWR Serienkoproduktion „Etty“

- Ab Donnerstag mit Prädikat im Kino: THE LIFE OF CHUCK / Die FBW-Jugend Filmjury empfiehlt GRAND PRIX OF EUROPE / Neu im Home-Entertainment: HELDIN

- Hollywood-Flair in Heuchelheim: Alena Neubert bringt den Glanz der Filmmetropole ins Fortuna Theater

- State of the ART(ist) 2025: Hauptpreis für Café Kuba von David Shongo

- BUSH veröffentlichen zehntes Studioalbum "I Beat Loneliness"

- Gregor Meyle ist Top-Act der Landesgartenschau Neuss 2026

- LAURA COX präsentiert ihre neue Single "Trouble Coming" - ein Moment im Auge des Sturms | Single-VÖ: 17.07.25

- RUSSELL DICKERSON STELLT ERSTMALS DAS MUSIKVIDEO ZU "HAPPEN TO ME" AUF CMT VOR, BEVOR ES AUF YOUTUBE ONLINE GEHT

- Kinostart CHECKER TOBI 3 - Die heimliche Herrscherin der Erde, ab 8. Januar 2026 bundesweit im Kino

- Kick It Like Women - Talente und Träume im Frauenfußball

- Kunstmuseum St.Gallen: Neu in der Sammlung!

- Chris de Burgh legt nach zwei Ausverkauft-Tourneen 2024 mit Best Of-Konzerten ‘25 nach – inklusive neuer Songs und Coverversionen

- SOMBR: Der 20-jährige Newcomer kommt im Frühjahr 2026 nach Deutschland und in die Schweiz

- XAVIER NAIDOO gibt sieben weitere Konzerte

- Max McNown Holt Country-Folk Künstler Cameron Whitcomb Für Emotionale Strophe Zur Neuen Version Von 'Night Diving' An Bord

- „Es geschah auf unserem Grund“: Drei Frauen und ein belastendes Erbe

- Magie am Nachthimmel: Die DroneArt Show kommt nach München

- Französische. Kinoüberraschung: DIE GUTEN UND DIE BESSEREN TAGE, Kinostart: 31.7.2025

- MDR-Reihe „exactly“ zum Thema: „Alltagsdroge Alkohol“

- Prix Ars Electronica 2025: Vier Goldene Nicas vergeben

- Alle Farben ab sofort bei Virgin Records / Universal Music: Erfolgs-DJ & Producer wechselt Label

- Xavier Naidoo live mit Band - Einziges Konzert 2025 in Köln

- Bad Gastein: 15. Ausgabe der sommer.frische.kunst. ist eröffnet

- „Kick It Like Women – Talente und Träume im Frauenfußball“

- SELIG voller Spielfreude auf dem Hessentag

- Politik

- Kinderrechte ins Grundgesetz – psychologische Forschung untermauert Notwendigkeit zur Umsetzung der ratifizierten UN-Kinderrechtskonvention

- Bundesbeauftragte gegen sexuellen Missbrauch fordert verpflichtende Schutzkonzepte für Jugendreisen

- Dr. Susanne Eggert (JFF München) in Expertenkommission der Bundesregierung berufen

- Offener Brief an den Bundesfinanzminister: Sondervermögen Infrastruktur – Warum die Gesundheits- und Sozialwirtschaft jetzt zum Zuge kommen muss

- Kinder stärken. Per Gesetz? - Das SachsenSofa zu Kinderechten im Grundgesetz

- Erfahrungsaustausch zu KAB-Initiative „Faires Paket":KAB Trier im Gespräch mit Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder

- Offenheit und Bekenntnis: Wie Kirche heute die Demokratie stärken kann

- Schutz von Helfenden ist Grundlage für humanitäre Hilfe

- Hass im Netz: NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) fordert Umdenken der Justiz

- Umsteuern jetzt! Brot für die Welt fordert mehr Mut statt Kürzungspolitik

- Die Initiative „3. Oktober – Deutschland singt und klingt“ feiert am 30.07.2025 den Tag der Freundschaft

- Sozialer Wohnungsbau: Der Wohnungsmarkt steht unter großem Druck

- Veröffentlichung der Dokumentation der Internationalen Wochen gegen Rassismus 2025

- Gesetzesentwurf zum Wehrdienst: Ist die Freiwilligkeit ernst gemeint?

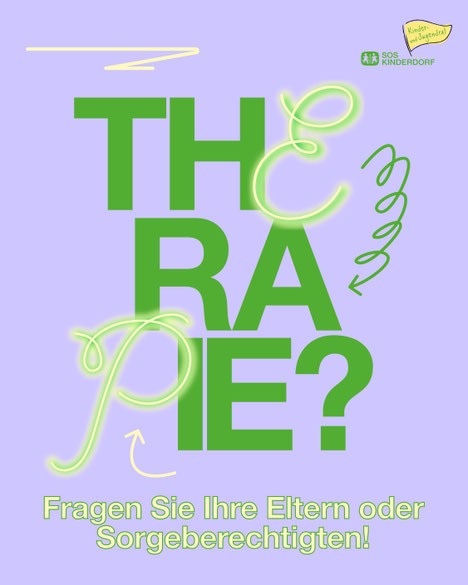

- SOS-Kinderdorf: „Therapie? Frag doch deine Eltern!“

- ADAC Stiftung kooperiert mit Nordrhein-Westfalen bei landesweiter Einführung von Reanimationsunterricht in Schulen

- Initiative „3. Oktober – Deutschland singt und klingt“ – Noch 100 Tage bis zum deutschlandweiten Singen am 3. Oktober 2025

- Gerechtigkeit im Bildungssystem? - Das SchulSachsenSofa zur Schulpolitik am 16. Juni in Großenhain

- Tag der Organspende: Junge Helden e.V. fordert Neustart der Debatte zur Widerspruchsregelung

- 85 Prozent der Menschen leben in Ländern mit stark eingeschränkter Zivilgesellschaft

- Rohstoffgerechtigkeit in Bolivien, Ecuador und Kolumbien – Chancen für Konflikttransformation?

- Familie als Lernort der Demokratie

- Halle (Saale), Zwickau, Erfurt: "In Echt? – Virtuelle Begegnung mit NS-Zeitzeug:innen" auf bundesweiter Tour

- Evangelische Allianz in Deutschland zum Jahrestag des Kriegsendes und der Schoa

- Verantwortung übernehmen: Kinderrechte ins Zentrum der Politik rücken!

- Wohlfahrtsverbände warnen: Einsamkeit gefährdet sozialen Zusammenhalt

- Akademie lobt Preis für Initiativen gegen Hass im Netz aus

- Tobi Krell – Wege aus dem Hass

- Saarländische Landesregierung trifft Bistumsleitungen Speyer und Trier: Land und Kirche als starke Partner

- „Mitbestimmen statt zuschauen: Demokratie in die Hand nehmen!”

- Erfolg und Kontroverse: Film und Podcast über Boris Palmer

- Evangelische Akademie Bad Boll: "Wir stehen für eine demokratische, offene und gerechte Gesellschaft" – Stellungnahme zur Bundestagswahl 2025

- Apotheker rufen zur Wahl auf: Mit "What's Apo" über Gesundheitspolitik vor Ort informieren!

- Position des Familienbundes der Katholiken im Bistum Trier zur Bundestagswahl 2025

- « Zusammenhalt in unserer Gesellschaft stärken »

- Evangelische Akademie Bad Boll: Christsein und Politik

- Schulen als Orte der Demokratiebildung: Haltung zeigen statt Neutralität

- KDFB begrüßt Verabschiedung des Gewalthilfegesetzes

- Podcast „Durchgefallen – Wie Schule uns als Gesellschaft spaltet“

- Digital und analog gegen Rassismus

- Stellungnahme der beiden Kirchen zum Zustrom-Begrenzungsgesetz (Einbringung der CDU im Deutschen Bundestag)

- Statement: Lanna Idriss, Vorständin der SOS-Kinderdörfer weltweit, fordert anlässlich der Bundestagswahl 2025, Kinderrechte ins Zentrum der Politik zu rücken

- „Mit Herz und Verstand“

- Deine Stimme für Gleichberechtigung und Demokratie – Bundestagswahl 2025

- Betzdorfer Pfadfinder planen Lichterspaziergang am 15. Januar :Zeichen für Menschlichkeit

- 108 Sternsingerinnen und Sternsinger im Bundeskanzleramt

- Brot statt Böller: Gemeinsam gegen Hunger in der Welt

- Abt Nikodemus Schnabel: „Nicht den Politikern nachplappern, sondern auf Christus hören“

- BDKJ startet Demokratieoffensive „Generation jetzt!“

- ABDA formuliert Kernpositionen zur Bundestagswahl 2025

- Ein starkes Signal für Demokratie und Nachhaltigkeit: Global Goals Klavier Nr. 16 im Deutschen Bundestag eingeweiht

- Jugendliche entwickeln Ideen für eine gerechtere Welt

- MP Schweitzer: „Den aktuellen Herausforderungen gemeinsam begegnen“ :Rheinland-Pfalz: Ministerrat trifft katholische Bischöfe

- Integrationsministerin besucht Psychosoziales Zentrum für Flüchtlinge der Caritas: „Von unschätzbarem Wert"

- Augustinus Forum: Trump ist zurück – Was bedeutet das für die USA und die Welt?

- Ministerpräsident Boris Rhein würdigt Engagement der Kirchen

- Frauenpower in der Politik

- Statement: Lanna Idriss, Vorständin der SOS-Kinderdörfer weltweit, mahnt nach dem Ende der Ampelkoalition, die Rechte der Kinder nicht aus den Augen zu verlieren

- 22.11.2024: Förderpreisverleihung „Verein(t) für gute Kita und Schule"

- Das youpaN fordert zusammen mit über 170 Organisationen: Bildung für nachhaltige Entwicklung zukunftsgerecht finanzieren

- MDR-Reihe „exactly“ zum Thema: „Keine Wohnung, keine Hilfe – Wie Maxim kämpft und der Staat versagt“

- Junger Dokumentarfilm 2024: Vom Leben und Umgang mit Krisen Ausstrahlung ab 7.11.2024

- Anpassungsindex von Brot für die Welt belegt wachsende Ungerechtigkeit bei Klimafinanzierung

- Der Trump-Einflüsterer

- Deutscher Apothekertag beschließt Resolution "Mehr Apotheke wagen"

- Initiative „3. Oktober – Deutschland singt und klingt“: Bundesweiter Schreibwettbewerb „Die Freiheit, die ich meine…“ geht in die dritte Runde

- Freiheit, Frieden, Hoffnung und Einheit! Zehntausende singen zum Tag der Deutschen Einheit

- Mit TikTok zu mehr Wertebildung: Die Werte-Stiftung und DigitalSchoolStory starten Offensive zu stärkeren Schulgemeinschaften

- Bürgerkirche St. Gangolf: Talk mit Ackermann und Asselborn

- „Schreib die Welt nicht ab. Schreib sie um!“

- KOLPING: Tariftreue stärkt Tarifpartnerschaft

- Jetzt erst recht: Demokratie verteidigen - Stellungnahme von BAG K+R und ASF zu den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen

- #JungUndLaut: Euer Engagement ist preisverdächtig! - SOS-Kinderdörfer weltweit rufen zur Abstimmung für die Preise BANGER und HÄNGER auf

- Aktuell und inklusiv: MDR macht alle Wahlsendungen für Menschen mit Sinnesbehinderung barrierefrei

- Deutschland singt und klingt: Musik überwindet Mauern. Das Paneuropäische Picknick veränderte die Welt

- Wirtschaft

- Rummelsberger Dienste werden gemeinnützige Aktiengesellschaft

- OEKO-TEX® stärkt Engagement für den Schutz der Biodiversität

- Ein Klick, alle Lösungen: Transgourmet bündelt Branchen-Expertise bei „food@service“

- Deutscher Apothekertag: Apotheken warnen vor weiteren Schließungen - Ministerin Warken verspricht Reformen

- Bürodrucker: Kampf gegen Elektroschrott und Wegwerfmentalität

- Hit the Road: Garner by IHG präsentiert die ultimative Roadtrip-Route durch Deutschland, erstellt von Carolin Niemczyk und Elena Carrière

- Roadmovie „Kraftfahrzeug – Eine deutsche Liebe“

- Monteverdi. Schweizer Automobilgeschichte zum Greifen nah im Grand Resort Bad Ragaz

- Transgourmet lädt ein zu seinen Local Hero Days

- Francke-Buch GmbH übernimmt 11 Filialen der ALPHA Buchhandlung GmbH

- Nachhaltiger Naturkautschuk: GNF veröffentlicht Factsheet mit Handlungsempfehlungen für Unternehmen

- 25 Jahre Pflicht zur Grundpreis-Angabe: Hohenheimer Studie trug zur Einführung im Einzelhandel bei

- Leidenschaft für Milch & Innovationen: Bester Azubi des Landes kommt von der Universität Hohenheim

- Chris Kaiser von Click A Tree für GreenMonarch Personality Award 2025 nominiert - Zehn Menschen, eine Mission: Eine lebenswerte Zukunft gestalten

- Jugendherbergswerk Bayern: Daniel Sautter neuer Vorstand

- Thermenträume und Zweifel: Lied aus Oberhessen wirft kritischen Blick auf Investorenprojekte

- Auch betriebswirtschaftliche Planung ist eine Frage der Nachhaltigkeit

- Apothekenzahl sinkt weiter

- Finnland: Zufriedene Menschen als Wirtschaftsmotor

- Preis zum BGH-Urteil: Rabatte und Boni gehören nicht in die Arzneimittel- und Gesundheitsversorgung

- „Deutschlands Spar-Champion 2025“ in der Kategorie PKV für Beamte: Debeka erhält Auszeichnung

- Share The Wind – Join The Crew startet soziale Initiative

- Preis: Geplantes Gesetz zu Medizinalcannabis würde den Verbraucherschutz stärken

- EB-Nachhaltigkeitspreis: Evangelische Bank beteiligt Öffentlichkeit bei Auswahl besonders nachhaltiger Initiativen

- Die meisten Testamentsspender sind keine Millionäre

- Revolutionäre Technologie-Transfers bestimmen das Finale des Deutschen Gründerpreises 2025

- Krankenhausreform: Kommunikation ist Schlüssel zum Erfolg

- Pax-Bank für Kirche und Caritas eG gibt erfolgreich vollzogene Fusion bekannt

- Zugvögel, Esskastanien, Hirschbrunft und Braukunst: Den Herbst in Deutschland barrierefrei genießen

- Trotz Konjunkturflaute: Engpässe bei Ingenieur- und IT-Fachkräften bleiben – Steigerung des Frauenanteils ein Schlüssel zur Fachkräftesicherung

- Gründungswoche Deutschland erhält Compass Award und ist Global Entrepreneurship Week Champion

- Evangelische Bank thematisiert Fachkräftemangel und fordert gerechtere Verteilung öffentlicher Finanzmittel

- Wirksame Vorsorge gegen Überschuldung

- „WIR IM NETZ – Kultur und Glaube Aktuell“ – Ihr Schaufenster für positive Beispiele

- Illegale Tricks auf dem Mietmarkt: „Vollbild“-Recherche deckt auf

- Sorgenfreie Rente im Ausland: So gelingt ein entspannter Ruhestand außerhalb Deutschlands

- TARGOBANK Stiftung ruft Förderrunde zum Thema "Planetary Health" aus

- Netto inspiriert mit neuer Kampagne für mehr Zusammenhalt in der Gesellschaft

- INSIDE CARLTON CANNES, EIN REGENT HOTEL

- ramp.space mit vier Grand Awards bei den ASTRID Awards 2025 ausgezeichnet

- Gesundheits- und Sozialwirtschaft muss auf dem Weg zur Klimaneutralität unterstützt werden

- Postbank verliert erneut Rechtsstreit zum Pfändungsschutzkonto

- Rüstung ist notwendig, aber nicht nachhaltig

- Well-Aging statt Anti-Aging

- Wird Schokolade zum Luxusgut?

- Bürokratische Entlastungen in der Pflegehilfsmittel-Versorgung für Apotheken und ihre Patienten

- 10 Millionen Euro für Niedersachsens Schulen: Besseres Lernen durch Investition in LED-Umrüstung

- Amtszeitbegrenzung und mehr Durchlässigkeit: Bundestag braucht dringend mehr Unternehmer!

- Ein besonderer Botschafter verlässt die Klinik Hohe Mark

- Interim Manager: Bauwirtschaft wird unterschätzt

- „Fachkräftemangel ist hausgemacht“: Wie Deutschland qualifizierte Zuwanderer systematisch vergrault

- Erste Degustation der Wein- und Sektprämierung Saale-Unstrut 2025

- 477 ehrenamtliche Klimaschutzpaten setzen 888 Projekte um

- Wirtschafts-Akademie warnt vor KI-Roboterwelle

- 55. Gebietsweinkönigin für die Saale-Unstrut Weinregion gesucht

- Evangelische Bank hält AAA-Rating für Hypothekenpfandbriefe

- Werte statt Geld: Immer mehr Deutsche wollen mit ihrem Erbe Gutes tun

- Klaus Tschira Stiftung stellt Fördermanagement neu auf

- Evangelische Bank schreibt 10-jährige Erfolgsgeschichte mit Höchstwerten bei Kundenvolumen und Betriebsergebnis fort

- Virale Kampagne von ROSSMANN: 200.000 Euro gegen Armut und Vereinsamung von Senioren

- Altkleider sind kein Abfall: Deutsche Kleiderstiftung ruft zu bewusster Spende auf

- Deutscher Spendenmonitor 2024: Erkenntnisse und Empfehlungen für das Bildungsengagement

- Techniker Krankenkasse unterstützt „DELPHIN-Therapie“ für stotternde Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

- Evangelische Bank stellt im Jahr 2024 mehr als 667.000 Euro für soziale Projekte bereit

- Besserer Schutz vor Stromsperren

- Bundestagswahl: Parteien wollen Apotheken stärken, Honorierung angehen und Leistungen ausbauen

- Freiwilligentag: Mehr als 840 Mitarbeitende der TARGOBANK unterstützten 2024 über 230 gemeinnützige Organisationen

- ROSSMANN spendet Waren im Wert von rund 3 Millionen Euro an die Tafeln

- Deutscher Fundraising Preis 2025: Herausragende Fundraising-Projekte gesucht!

- stromee und iDM Wärmepumpen kooperieren für nachhaltige Heizlösungen

- BBT-Gruppe eröffnet Jubiläumsjahr „175 Jahre Barmherzige Brüder von Maria-Hilf“

- Evangelische Bank lobt EB-Nachhaltigkeitspreis 2025 aus: Gemeinsam Brücken bauen für eine nachhaltige Zukunft

- Transgourmet übernimmt Deutschlandgeschäft von PIER 7

- Thomas Preis ist neuer ABDA-Präsident und setzt Priorität auf Apothekenstärkung

- Pilgerverlag vertreibt ab sofort das Buchprogramm des „Verlagshaus Speyer“

- Bundestagswahl: Initiative "What's Apo" wirft Licht auf Gesundheitspolitik

- Jetzt für den Dietmar Heeg Medienpreis bewerben!

- „Innehalten“ – Urlaub für die Seele in Baden-Württemberg

- Zuzahlungsbefreiung für 2025 beantragen

- Nachhaltig für den Erhalt der Wirtschaftsleistung - Thorsten Luber erhält Auszeichnung für sein Engagement

- Zertifizierte Nachhaltigkeit für Arnstorfer Unternehmen

- 99 Prozent BIO – 100 Prozent Leidenschaft in Oberstdorf

- Start-Up-Hilfe: Uni Hohenheim veröffentlicht Handbuch für Gründer:innen

- Monumente des Fortschritts: Brandenburgs erstaunlichste Industriekulturorte entdecken

- Flexibler Ökostrom im Trend: stromee zieht positive Bilanz bei 30- bis 50-Jährigen und Stadtbewohnern

- ZKL beschließt Empfehlungen: Landwirtschaft der Zukunft braucht Nachhaltigkeit

- Verbraucherrechte und -pflichten: Was sich im neuen Jahr ändert

- Paketankündigung zu ihrer Sendung …

- Sozial- und Gesundheitsmanager:innen fordern neue Wege bei der Finanzierung der nachhaltigen Transformation

- Veranstaltungsbranche im Fokus - Sonderpreis für Labor Tempelhof beim 17. Deutscher Nachhaltigkeitspreis

- Sustainable Finance Award 2024: Auszeichnung für herausragende wissenschaftliche Arbeiten im Bereich nachhaltige Finanzen

- Auszeichnung für neues Austernkonzept

- 32 BIO-Zertifikate in Bronze für bayerische Jugendherbergen

- Apothekenzahl sinkt immer schneller auf 17.187

- 12. MDR-Spitzentreffen mit Behindertenverbänden: MDR baut barrierefreie Angebote im Digitalen aus – Verbände fordern auskömmliche Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks

- Neuer Kreis gibt Kraftfahrern im nördlichen Rheinland-Pfalz eine Stimme: Menschenwürde gilt auch am Arbeitsplatz

- Deutscher Apothekerverband sucht innovative Apothekenprojekte

- Gemeinschaftsaktion von Christlicher Erwachsenenbildung, Aktion Arbeit im Bistum Trier und Jobcenter Merzig-Wadern:„Digi4all”: Digitale Schulungen für Jobcenter-Kunden

- Forderung an die EU-Kommission: Europa muss Kapital für soziale Investitionen mobilisieren

- Deutscher Apothekertag: Ein Jahr vor der Bundestagswahl - Apothekerschaft richtet eindringlichen Appell an die Bundesregierung

- Barrierefreies Reisen: Romantische Plätze für die Winterauszeit

- Gestern bei «Die Höhle der Löwen» (VOX) - Heute Gänsehaut für Jochen Schweizer im Palacios Podcast

- stromee führt neuen Tarif für nachhaltige Wärmestromnutzung ein

- AIV lobt Schinkel-Wettbewerb 2025 aus: „Clever aufgegleist!“

- Glaube, Liebe, Hoffnung

- JOURNAL

- KULTUR

- GET TO KNOW: tubi

- FAUN – „HEX“: Zwischen den Welten der Mythen und Magie

- Verlosung auf WIR IM NETZ: Drei CDs „Gedankenspiel“ von Stefan Zauner & Petra Manuela zu gewinnen

- GET TO KNOW: LASZLO

- „Du bist mehr wert, als du glaubst“ – Sina Anastasia mit neuer Single und großer Botschaft

- Mrs. Greenbird mit neuer Single und Tourplänen – Support für Fury in the Slaughterhouse

- GET TO KNOW: Michael Kraemer

- Vom schönsten Platz Österreichs zu kulturellen Meilensteinen

- GET TO KNOW: Ben Hoffmann

- GET TO KNOW: ADRIAN

- GET TO KNOW: Thomas Lambrich

- „Deutschland schreibt ein Lied der Einheit“

- Die 8. Schweizer Autobiographie-Awards sind vergeben

- Podcast „Kopfsalat“: Einsamkeit und Schreiben

- Bio-basierte Brücke als Musikinstrument

- Wie ein Chor die Clubkultur revolutioniert: SPIELHAGEN im Interview

- Maeckes über Identität, Ehrlichkeit und seinen Umgang mit Weltschmerz - Der Musiker im Freunde fürs Leben Bar-Talk

- GET TO KNOW: Hier Kommt Nina

- GET TO KNOW: NAIR

- GET TO KNOW: Tonnen von Hall

- Für Metalheads und Fans von Hard Rock -„66,6 Metal Stories“

- Warum ein Papst die Rockmusik erfunden hat

- Garfunkel & Garfunkel "Father And Son" (TELAMO)

- King of Waltz. Queen of Music: 200 Jahre Johann Strauss in Wien

- Nina Chuba über persönliche Krisen, Therapie und Rückhalt im FRND-Bar-Talk

- Fondation Beyeler Ausstellungsprogramm 2025: Nordlichter, Träume und Unendlichkeit

- GET TO KNOW: Marla Glen

- Eine Reise durch Emotionen, Selbstfindung und tiefe Klänge: MAIVEN im Interview

- Andreas Gabalier: Mit Gaudi und G´fühl

- Roland Kaiser. Kleine Anekdoten aus dem Leben der Schlagerlegende

- Max Giesinger über Höhenflüge, Selbstzweifel und seine Therapieerfolge

- GET TO KNOW: SPIELHAGEN

- Das Schreiben und seine therapeutische Wirkung

- Marina Buzunashvilli - DIE BOSSIN

- GET TO KNOW: MAIVEN

- GET TO KNOW: Accaoui

- Adele: Über eine Popikone

- Schönherz & Fleer präsentieren das POESIE PROJEKT „Was ist Liebe“

- Festungen, Schlösser, Klöster: Barrierefreie Kulturentdeckungen im Herbst

- GET TO KNOW: CHIIARA

- Podcast „Kopfsalat“: Musik – ich singe, also spinn ich. Nicht.

- GET TO KNOW: Sina Phillips

- Segelschiffe, Entdeckertouren und Open-Air-Kultur: Barrierefreie Städtetrips im Sommer

- Rom Erleben - Reiseführer für Jugendliche

- GET TO KNOW: DANA

- GET TO KNOW: ARTEMIDES

- Hollywood-Musik made in Germany: Filmkomponist Steffen Thum im Interview

- Kinostart mit Prädikat und Empfehlung der FBW-Jugend Filmjury

- GET TO KNOW: CHRIST

- GET TO KNOW: JOSH BREAKS

- RAY – Triennale der Fotografie | Erste ECHOES Künstler*innen

- Bundesweiter Anmeldestart für Schulen: Buchgeschenke zum Welttag des Buches 2024

- Die Geschichte des Jazz als Entdeckungsreise: "Jazz und Spiritualität" von Uwe Steinmetz

- Highway Desperado", das 11. STUDIO-Album des preisgekrönten Entertainers JASON ALDEAN, ist am 03.November erschienen

- „Der Start verlief anders als geplant“ - Debütalbum von PINA BERLIN wird am 10. November veröffentlicht

- Kinostarts am 26. Oktober 2023

- Spotlight in der Dauerausstellung des Germanischen Nationalmuseums 24. Oktober 2023 bis 21. Januar 2024

- STERNE ZUM DESSERT ab 28. Dezember 2023 im Kino

- Vor fünf Jahren: Gnade spricht Gott - Amen mein Colt

- Musik, Social Media und eine gesunde Beziehung: Joelina erzählt

- Lebensgeschichte, Liebe, Schmerz und Musik: Michael Kraemer im Interview

- Mrs. Greenbird: Das neue Album "Love you to the Bone" erscheint am 8. April

- Kinostarts

- GLAUBE, LIEBE, HOFFNUNG

- Lebensmut trotz(t) Demenz: Sarah Straub mit inspirierenden Geschichten aus der Praxis

- Die Kunst des achtsamen Miteinanders

- Podcast „Kopfsalat“: Coaching

- Surf & Soul: Geist trifft Gischt

- Kardinal Anders Arborelius (Stockholm) im Interview: „Nichts unversucht lassen, die Migranten zu integrieren

- Einsamkeit, Mobbing und Staffelresümee – Podcast „Kopfsalat“

- Neapels verborgenes Licht – Hoffnung im Viertel Sanità

- Podcast „Kopfsalat“: Einsamkeit und Behinderung

- Wie Religionsunterricht Zusammenleben fördern kann

- Gott und die Schönheit

- Zum Heiligen Jahr 2025: »Alle Wege führen nach Rom« von ANDREAS ENGLISCH

- Mit Tod und Trauer umgehen und leben: "Den Schmerz umarmen"

- Künstliche Intelligenz ist eine Provokation für den Glauben | 3 Fragen an KI-Experten Michael Brendel

- Der Tod der alten Dame

- Pilgern in Vorarlberg

- Helena Steinhaus und Sabine Werth über Einsamkeit und Armut – Podcast „Kopfsalat“

- David: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen

- Vom Glauben abgefallen

- Kinostar bringt “Bonhoeffer" in die Kinos

- Mit Kindern die geheimnisvollen Rauhnächte erleben

- Raum für kleine Rituale und große Erinnerungen: Weihnachten in den SOS-Dorfgemeinschaften

- „Gott habe ihm gesagt, er solle mich zur Frau machen“ - Missbrauch in der Evangelischen Kirche – eine Einzelfallstudie

- Im Gespräch: Ein großer Auftritt dank Kardinal Lehmann

- Sport: ein starker Player für die Gesellschaft? - 5 erhellende Perspektiven

- Viele Steine bilden einen Weg

- Begeisterung - Die Kraft, die alles möglich macht

- Verzicht und Freiheit – Überlebensräume Zukunft

- Mehr als Beileid. So können wir Trauernde in schweren Zeiten begleiten

- Im Sturm lernt das Herz fliegen

- Tobias Haberl: Unter Heiden. Warum ich trotzdem Christ bleibe

- Michael Haspel: "Wer nicht liebt, steht vor dem Nichts!"

- "I still care" von Franziska Böhler

- Hadley Vlahos: Zwischen den Welten

- Rohrberger Kinder und Jugendliche lernen Franz und Klara von Assisi kennen

- Leben mit Demenz - Begleiten ohne Burnout

- Die Veredelung der Zeit

- „Laut gedacht“ mit Musiker Luvre47 – jetzt auf frnd.tv

- „Mehr als ein Job“ - Acht Frauen und Männer berichten von ihren Erfahrungen als Mitarbeitende der Diözese Würzburg

- Podcast „Kopfsalat“: Sara Doorsoun und Dr. Sharon Brehm über Liebeskummer

- Von der Symbolkraft des Wassers - Bilder und Geschichten zu Wassersegen und Brunnenbau

- Lukas Klaschinski über Gefühlsbereitschaft, das Spüren von Wut und emotionale Erfüllung

- Hat Kirche Zukunft?

- Martin Luther King. EIN LEBEN

- Ohne dich. Wenn Männer trauern

- Der Dom zu Speyer

- Mein Mann, der Alzheimer, die Konventionen und ich: »LÜCKENLEBEN« von Katrin Seyfert

- Quizbuch Bibel: Das meistgelesene Buch der Welt steckt voller Überraschungen

- Von der Reformation zur modernen Elitenherrschaft: Oliver Zimmers "Prediger der Wahrheit"

- Warum ist der Buddha so dick?

- Königlich! In Würde leben

- Vom Himmel berührt. Das Vaterunser als Übung der Achtsamkeit

- Entfeindet euch! - Auswege aus Spaltung und Gewalt

- Reich wie Buddha

- Zur Fußball-EM: Pfarrer Rainer M. Schießler erzählt seine schönsten Geschichten vom "Heiligen Rasen

- Podcast „Kopfsalat“: Erste Schritte zur Hilfe

- Der Fließweg - Interreligiös-christliche Gedanken zum Daodejing des Laozi

- Der Blick hinter den Horizont

- Und das soll man glauben? - WARUM ICH DER BIBEL TROTZDEM VERTRAUE

- 22 Fragen an dein Herz, die dein Leben mit Liebe füllen

- Mutterschaft und mentale Gesundheit: Julia Knörnschild über Wochenbettdepressionen, Tagesklinik und ADHS

- Die 6. Staffel Bar-Talk auf frnd.tv: Felix Lobrecht, Düzen Tekkal und BRKN über persönliche Herausforderungen und mentale Gesundheit

- Antisemitismus als Seismograf, um gesellschaftliche Verhältnisse zu begreifen

- Bischof Hermann Glettler (Hg.) hörgott. Gebete in den Klangfarben des Lebens - zum Jahr des Gebets 2024

- Die Juden im Koran. Ein Zerrbild mit fatalen Folgen

- "Erleuchtung kann jeder" von einem der bekanntesten deutschen spirituellen Lehrer

- SARGGESCHICHTEN. Warum selbstbestimmtes Abschiednehmen so wichtig ist

- Kirche am Ende – 16 Anfänge für das Christsein von morgen

- „Entdecke, wer dich stärkt.“: - Diaspora-Sonntag 2023

- AUS ALLER WELT

- Dorfentwicklungsprojekt Jineng auf Lombok: Chancen für Kleinstunternehmer

- Ein sicherer Ort für besondere Kinder

- Neues Video: Hilfe zur Selbsthilfe mit Non-Profit-Mikrokrediten

- Palma Aquarium zieht Bilanz: 2024 war ein Rekordjahr für den Meeresschutz

- Armut bekämpfen durch Hilfe zur Selbsthilfe: Erlebnisse auf den Philippinen

- Schmetterling des Jahres 2025: Die Spanische Flagge

- Neue Videos zeigen emotionale Momente einer inspirierenden Reise

- Zehn Jahre Global Micro Initiative e.V. – Ein Jahrzehnt der Chancen und Veränderungen

- Nusa Penida, Indonesien: Kleinstunternehmer durch Global Micro Initiative e.V. bereit für die Zukunft

- Die Philippinen als kulinarisches Zentrum - Der Inselstaat als Gastgeber des ersten UN Tourism Regional Forums on Gastronomy Tourism

- Global Micro Initiative e.V.: Mit internationalem Kick-off-Event ins Jubiläumsjahr

- Leben auf dem Müllberg in den Philippinen

- Mosel-Apollofalter ist Schmetterling des Jahres 2024

- 9 Jahre Global Micro Initiative e.V.: Veränderung und Hoffnung durch Mikrokredite, Schulungen und individuelle Beratungen

- „Kinder sind empfänglicher für Umweltprobleme“

- Zum Tag der Kinderrechte: Kinder haben ein Recht auf Schutz!

- China to go – Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur – 100 innovative Trends und erhellende Einblicke

- Lomboks versteckte Armut: Global Micro Initiative e.V. schafft Perspektiven

- POLITIK

- Neue Folge „Laut gedacht“: Ricarda Lang über den Umgang mit Kritik und den Mut, bei sich selbst zu bleiben

- Medien zwischen Macht und Ohnmacht. Wie Journalismus Vertrauen zurückgewinnen kann

- Fake News bedrohen die Demokratie – wie die Psychologie den Herausforderungen begegnen kann

- Die Corona-Generation – Wie unsere Kinder um ihre Zukunft gebracht wurden

- Die Kunst des kritischen Denkens und Argumentierens

- Drogenkonsumräume: 52.000 Beratungen und kein Todesfall

- KIT-Experte zu aktuellem Thema: Einfluss von KI auf demokratische Wahlen: „Um Missbrauch zu verhindern, bedarf es technologischer und rechtlicher Maßnahmen sowie Stärkung der KI-Kompetenz“

- Zur Bundestagswahl 2025: NIKOLAUS BLOMEs Debattenbuch »Falsche Wahrheiten«

- Bundestagswahl 2025: Wahlprogramme kürzer als üblich, aber immer noch schwer verständlich

- Rolle rückwärts DDR?

- The Last Beluga Whale - Betrachtungen zu einem Lied - von und mit Gert Holle

- Demokratie-Monitoring: 19 Prozent der Deutschen haben rechtspopulistisches Weltbild

- Machtübernahme

- Gier nach Privilegien - Warum uns die Politik in eine Sackgasse führt

- Europas Außengrenzen: Die Gewalt begrenzen, nicht die Menschlichkeit

- Die Initiative „3. Oktober – Deutschland singt und klingt“ feiert 75 Jahre Grundgesetz

- Wer den Frieden will, muss den Frieden vorbereiten

- Gemeinsam die Welt retten? - Vom Klimaalarm zum Green New Deal

- untertan. Von braven und rebellischen Lemmingen – Analyse unseres Opportunismus

- Vielfältig aktiv bleiben – besonders jetzt! - Wir können etwas gegen den Rechtsrutsch tun

- Die zerrissenen Staaten von Amerika

- Tausend Aufbrüche. DIE DEUTSCHEN UND IHRE DEMOKRATIE SEIT DEN 1980ER-JAHREN

- Wieso tut sich Deutschland so schwer, über Macht zu sprechen? Sophie Pornschlegel über die Zukunft der Demokratie

- JELENA KOSTJUTSCHENKO: Das Land, das ich liebe – Wie es wirklich ist, in Russland zu leben

- Landwirtschaft im Sachunterricht

- Das unvergleichliche Abitur

- Stefan Häselis Kommunikationstipps: Mehr Nähe im Alltag

- Vom FC Barcelona zum FC Balgach

- Wir waren in Norwegen und haben dann….

- Die Macht der 3 Sekunden – richtige Rhythmik hilft beim Verständnis

- Wie aus Tipps Life-Hacks wurden

- Aktion gegen fade E-Mails: Raus mit dem Floskel-Filz!

- „Alt, aber sowas von lebendig» - gesagt wie im 13. Jahrhundert und keiner merkt’s!

- Schön darum-herum-geredet ist auch die Wahrheit vertuscht

- Effektive Kommunikation in herausfordernden Zeiten

- Schreiben lassen heißt auch denken lassen – erkennen Sie die Täterschaft!

- «Ein gutes, neues Jahr» – aber wie lange eigentlich?

- Lampenfieber - oder wenn die Lampe fiebert

- Konkret ist konkreter

- btw…by the way – übrigens, wo wir gerade dabei sind…

- Von Emojis und «ich glaub, du hast mich falsch verstanden»

- Oh ja…die Ferien waren wunderbar!

- Etwas Optimismus in der Sprache kann nie schaden oder besser: es nützt!

- Ein besonderes Geschenk richtig übergeben. So könnte es gelingen.

- Stimme kommt von Stimmung – stimmt!

- Machen Sie doch mal Komplimente, insbesondere da, wo es niemand vermutet!

- «Ich nicht, aber der andere auch.»

- «Ich sag dir’s nur noch einmal!»

- Der (kommunikative) Wurm muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler

- WIRTSCHAFT

- Innovation und Transfer in der kommunalen Bildungsarbeit

- „Mit Mut, Herz und Haltung“

- Künstliche Intelligenz im Unternehmen

- Mit Wertschätzung zu mehr Motivation

- GPT statt www: Brauchen wir das Internet noch?

- KI-Wissen für Führungskräfte

- Empathische Führung: Der Life Hack von Lunia Hara in Zeiten von Fachkräftemangel und Quiet Quitting

- "Wer hat recht?"

- Unscripted: Wie Sie aus dem 9-to-5-Gefängnis ausbrechen, Ihr Business aufbauen und endlich frei und selbstbestimmt leben

- Verkaufstricks aus der Welt der Spionage

- Projektmanagement für inoffizielle Projektleiter

- Längst überholte Glaubenssätze überwinden mit „Women at work“ von Silke Rusch

- Welches ist das beste Girokonto?

- Mit Methoden begeistern: Die besten Tools für wirksame Lernmomente in Seminaren, Trainings und Workshops

- Ungeplante Abwesenheiten reduzieren und die Mitarbeitendenmotivation steigern

- Job Crafting - Schritt für Schritt zum Arbeitsalltag, der zu mir passt

- Zukunftstechnologie: Erneuerbare Energien

- Platz schaffen für Neues im Unternehmen: "Exnovation und Innovation"

- Positiv führt! Mit Positive Leadership Teams und Organisationen empowern

- How Big Things Get Done

- Charlie Chaplin – Erfolgsgeheimnisse einer Legende

- Kopföffner für regeneratives Wirtschaften: Re:thinking Sustainability

- Energie am Wendepunkt: Mario Weißensteiner über die Schlüsseltechnologien und Herausforderungen der nächsten Dekade

- Sicherheit für Gründer:innen im ersten Jahr mit: "Der Gründer-Cheatcode"

- Frauen können das Handwerk bunter gestalten – Bauschreinerin Mara Pischl über Frauenpower auf der Baustelle

- Mit 330 PS in ein neues Leben

- Benkos Luftschloss

- China: Schwindende Träume auf der Schnellspur

- Durchbruch

- Mythos Tankstelle. Notizen zu einer Institution in Vergangenheit und Gegenwart

- Wegweiser zu einem zeitgemäßen Entgeltsystem: "Fair Pay"

- Prompting like a Pro. KI im Verkauf erfolgreich einsetzen

- Oma wär ein verdammt guter CEO

- Massiver Fachkräftemangel in den Ingenieur- und Informatikberufen: Jährlicher Wertschöpfungsverlust liegt bei bis zu 13 Milliarden Euro

- KI in der Unternehmenspraxis

- Experte rät Firmen: Fitmachen im Sommerloch

- Mit DesignAgility die Zukunft gestalten

- Die digitale Bevormundung

- BWA: Wirtschaft erwartet „Herbst der Bürokratie“

- Drei Fragen zur Treibhausgasminderungs-Prämie

- Die Europäische Zentralbank: Herrschaft Abseits von Volkssouveränität

- 6 smarte Tipps für einen energieeffizienten Sommer

- Gemeinsam statt einsam: Raus aus der Isolation

- Deutscher Spendenmonitor: Immer mehr Menschen sind zunehmend länger auf Social Media unterwegs

- „Weltall der großen Formen“: Mit Goethe und Feininger durchs Weimarer Land

- KI-Revolution der Arbeitswelt

- Dein Turbo in die neue Medienwelt: 111 Tipps und Tricks für Instagram, Facebook, Twitter, YouTube & Co.

- "Neugierde – der zu wenig beachtete Treiber für Kreativität und Einfallsreichtum"

- Resonanz kraft Persönlichkeit: Wie Sie endlich gehört, gesehen und gelesen werden

- Der Stellar-Approach

- Urlaub und Arbeiten richtig kombinieren mit Hilfe des TaschenGuides "Workation" von Omer Dotou

- 77 magische Bilder, die dich stärker machen: Das inspirierende Motivationsbuch

- Generative Künstliche Intelligenz - ChatGPT und Co für Bildung, Wirtschaft und Gesellschaft

- Science-Publikation: Schluss mit einseitiger industrieller Landwirtschaft

- Gamechanger Künstliche Intelligenz

- Nachhaltigkeit als Schlüssel für erfolgreiche Geschäftsmodelle: „Sustainability als Innovationstreiber“

- Unterschiedliche Generationen setzen beim Spenden je eigene Akzente

- Wenn der Schoko-Osterhase unerschwinglich wird

- Der Gastbeitrag: Kreativwashing

- Digital Report 2024: 23,56 Millionen Deutsche swipen etwa 38 Stunden pro Monat auf TikTok

- Soziale Arbeit für dummies

- Gastbeitrag: Mit Mathematik gegen Angst vorm Scheitern - Dr. Johanna Dahm motiviert Manager mutiger zu handeln

- Gastbeitrag: Psychologische Sicherheit: Unser Einfluss im Alltag

- Gastbeitrag: Mit Dr. Johanna Dahm Zeitenwende trotzen - Weg von 'Vielleicht' - 10 Strategien für die Zeitenwende

- DER GASTBEITRAG: Die Kunst der Verunsicherung – eine unkonventionelle Perspektive

- WISSENSCHAFT

- Agroforst im Weinbau: Bäume stärken Reben – bei gleicher Weinqualität

- Nature-Publikation: Mechanische Spannungen als Treiber der Evolution

- Cell-Publikation: So regulieren Pflanzen ihre Abwehr

- Wiederentdeckte Nutzpflanzen stärken Ernährungssicherheit in Afrika

- Kommunikation über Bläschen: Med Uni Graz erforscht Archaeen-Vesikel und ihre Bedeutung für das Darmmikrobiom

- Verständliche Wissenschaft im Rampenlicht - Klaus Tschira Stiftung zeichnet acht Forschende mit dem KlarText-Preis für Wissenschaftskommunikation 2025 aus

- Internationaler Gold-Standard: AACSB-Siegel für Wirtschafts- & Sozialwissenschaften der Universität Hohenheim

- Dies academicus 2025: Uni Hohenheim zeichnet Engagement & Spitzenleistungen aus

- Brot der Zukunft: So wird Weizenbrot noch nährstoffreicher

- KIT-Expertinnen und -Experten zum Wissenschaftsjahr 2025 – Zukunftsenergie

- Klimaschutz und Darmgesundheit: EU fördert Mikrobiomforschung in Graz

- KI-Studie: Nur jede zweite Quelle stimmt

- Was kann künstliche Intelligenz?

- Exzellenz-Strategie: Uni Hohenheim punktet bei Vergabe von Exzellenz-Clustern

- CHE-Ranking 2025: Nur Best-Noten von Studierenden für Food- und Biotechnologie

- Colloquium Fundamentale: Entwicklungen, Ereignisse und Kontroversen in der Geschichte des KIT

- Vom Reststoff zum Rohstoff: Smarte Tools für eine nachhaltige Bioökonomie

- Wut-Meter: Neue Wut-Skala sagt Konfliktpotentiale am Arbeitsplatz voraus

- Treibhausgasbilanzierung 2023: Klima-Fußabdruck der Universität Hohenheim wird kleiner

- Ökologisch und sozial – aber smart: Wie Tech-Giganten Nachhaltigkeit und KI verbinden

- Agri-PV in Mooren: Solarstrom könnte Wiedervernässung attraktiver machen

- Mehr Transparenz – Kostenfallen abbauen!

- 2. New Food Festival Stuttgart: Wie Innovationen die Lebensmittelbranche revolutionieren

- Exotischer Garten: Bauarbeiten bringen neuen Glanz für grünes Juwel

- Die Energiewende verstehen: Wie Modelle Zukunft formen

- Zecken & FSME: Forschende erwarten 2025 erneut zeckenreiches Jahr

- Darmdetektive im Einsatz: DNA-Spuren entschlüsseln Ernährungsgewohnheiten

- Bundesbericht 2025 zu jungen Wissenschaftler:innen in Deutschland: Daten zu Beschäftigungsbedingungen, Karriere und Qualifizierung

- StudyCheck Award: Studierende küren Uni Hohenheim zur „Top Universität 2025“

- Resonanz schafft Perspektiven: Gelingende Beziehungen für mehr Nachhaltigkeit im Schwarzwald

- Initiative Bioökonomie: Positionspapier fordert Stärkung nachhaltiger Wirtschaft

- Projekt des Monats Januar 2025: Robustes und vielseitiges Getreide in Zeiten des Klimawandels

- European Union Prize for Citizen Science 2025: Einreichungen möglich

- Verhaltenssüchte personzentriert verstehen und behandeln

- Besondere Ehrung: Neues Bakterium trägt Namen der Universität Hohenheim

- Ausschreibung UMSICHT-Wissenschaftspreis 2025 – jetzt bewerben!

- EU-Horizon-Projekt zur Flugtüchtigkeit von Pilot*innen mit Diabetes: Forschung in der hypobaren Kammer

- „Making Medien! Coding Pädagogik?“

- Fakten, Fakes und Volksverdummung: Der Umgang mit Fehl- und Desinformation

- Mehr Nachhaltigkeit in der EU: 5 Jahre European Bioeconomy University

- Hohenheimer Lehrpreis 2024: Universität Hohenheim zeichnet exzellente Lehre aus

- Bessere Bodenqualität im Gartenbau durch Kreislaufwirtschaft

- Charlotte Bruns widmet sich der Stereofotografie

- Naseweis: Die elektronische Nase zur Bestimmung der Frische von Lebensmitteln

- Baum des Jahres 2024: Die Mehlbeere

- Tierisches Teamwork: Bienen, Fledermäuse und Vögel fördern gemeinsam die Macadamia-Produktion

- Mensch schlägt Maschine: Im direkten Wettbewerb unterliegt Kunst aus dem Computer

- Windenergie: Falschinformationen über Windräder sind weit verbreitet

- SCIENCE Publikation: Ameisen betreiben Landwirtschaft – seit 66 Millionen Jahren

- Prof. Dr. Stephan Dabbert verstorben: Uni Hohenheim erschüttert über Tod ihres Rektors

- Neue Impulse für Wissenschaftsdebatten: Ab Oktober startet das renommierte ZAK des KIT als Studium Generale. Forum Wissenschaft und Gesellschaft (FORUM) neu durch

- Weniger Treibhausgase durch Linsen- und Bohnenanbau

- Uni Hohenheim ist „Attraktivster Arbeitgeber Stuttgarts“

- Zwischen öko & konventionell: Erste Versuche mit neuem Anbausystem verlaufen erfolgreich

- „Lebe deinen Traum!“ - Felicitas Mokler macht als Wissenschaftsjournalistin und Buchautorin die Geheimnisse des Universums greifbar

- Wissenschaft selbstgemacht: Uni Hohenheim lädt ein ins Schülerlabor

- Agrarforschung und Food Sciences: Uni Hohenheim bleibt Deutschlands Nr. 1 im NTU-Ranking

- Hybride Welten: Konferenz zur Interaktion zwischen Mensch und Computer

- Künstliche Intelligenz: Relevanz von Digitalkompetenz & kritischem Denken steigt

- Wohlwollende KI: Umweltmotivierte Menschen üben positiven Einfluss auf KI aus

- KI & Ernährung: Chatbots eignen sich nur bedingt für Ernährungsempfehlungen

- Automatische Spracherkennung und -übersetzung: Schnelleres Arbeiten und Lernen

- Wertschätzung: Ein Schlüssel zur Agrarwende

- Universität Hohenheim beruft fair und transparent: DHV bestätigt Gütesiegel für weitere fünf Jahre

- Früher wieder Autofahren nach Anfällen - Studie des Epilepsie-Zentrums Bethel macht Erkrankten Hoffnung

- Stark bleiben in herausfordernden Zeiten - Zuversicht kann man "lernen"

- Multitalent Stadtbaum - Gesunde Bäume für mehr Lebensqualität

- BUCHJOURNAL

- Befreiungsschlag: Hoffnungsschimmer für eine verloren geglaubte Welt

- Art Essentials: Fotografie betrachten

- Die Füße im Sand, die Nase im Wind

- Von Tür zu Tür - Wiener Geschichten

- Die Abgelehnten

- Der alte Mann und das Geschenk des Lebens - von Leene Ehrlich

- Auf gute Nachbarschaft! Warum das Zusammenleben manchmal gar nicht so einfach ist

- Ein berührender Roman mit Sogwirkung: "So nah, so hell"

- Punkt zu Punkt: Deutschlands Schätze entdecken

- „Radikal menschlich”: Alois Prinz beleuchtet Albert Schweitzer zum 150. Geburtstag

- Gute Idee! In sieben Schritten kreativ denken lernen

- Therapie als Weg zum sinnvollen Ganzen

- Der Zauber des Berges

- Über die Herausforderungen unseres Zeitalters

- Sind wir noch zu retten?

- Lasst uns streiten! von Birte Karalus

- Die Unmöglichkeit des Lebens

- Die Katze, die nach Weisheit sucht

- CLARA. Künstlerin, Karrierefrau, Working Mom

- Zwischen Welten und Worten - Transkulturelle Übersetzungsprozesse in der Jesuitenmission des 18. Jahrhunderts bei Florian Paucke

- Fesselnde Erzählungen treffen auf wertvolle Lebensweisheiten

- Leben wie Gandhi

- 1 Jahr und 70 Dates - Eine geschiedene Buchhändlerin wagt den Sprung in den Großstadttrubel Tokios

- Trennungsangst bei Hunden

- Dalai Lama: Von Herz zu Herz - Eine Geschichte von Hoffnung und Liebe zu unserer Erde

- Für eine Kultur des Miteinanders und der Potenzialentfaltung: "Die Metamoderne"

- Alle an Bord?

- Bertha Benz und die Straße der Träume

- Frau Allerhand. Heitere Sprachspielpoesie. 116 Einreimgedichte

- Eine Welt ohne Rassismus

- Huldrychs Ende – Ein satirischer Kriminalroman von Thomas Michael Glaw

- Dein Herz, mein Herz

- Guten Tag, hier spricht Ihre Kapitänin

- Ermutigende Texte über Zuversicht, Nächstenliebe und Kraftquellen - Neues Buch „Entdecke, wer dich stärkt“ erscheint am 13. März

- Und dann kam Lämmchen

- Perfekte Menschen

- Schottische Highlands, Intrigen und Leidenschaft im 15. Jahrhundert: Auftakt der neuen historischen Saga über die MacKay-Schwestern

- Therapeutische Dreiecksbeziehung: Tom Sallers "Ich bin Anna" über das Schicksal der Tochter Sigmund Freuds erscheint am 21. Februar im Kanon Verlag

- KLIMAPOLITIK: DIE OPTIONEN - Von Massenverbrauch und Einzelverzicht

- Franz Kafka und sein Berufsleben: eine völlig neue Sicht auf einen der bekanntesten deutschsprachigen Autoren

- GESCHICHTE

- DIE SPUR DES SILBERS

- Geschichte von Meer und Mensch: Nikolas Jaspert, "Fischer, Perle, Walrosszahn"

- Kreisky, Israel und die Juden

- Die Bundesrepublik. Eine visuelle Geschichte

- »Die Goldene Bulle von 1356« bei wbg Theiss - Spätmittelalterliche Verfassungsgeschichte neu erzählt

- Latein: wie eine Sprache die römische Welt zusammenhielt – neu im Nünnerich-Asmus Verlag

- Die Pionierinnen. Wie Journalistinnen nach 1945 unseren Blick auf die Welt veränderten

- Jüngste Zeiten - Archäologie der Moderne in der Rhein-Ruhr-Region

- Der Stein der Weisen. Geschichte der Alchemie - Studioausstellung 27. September 2023 – 30. Juni 2024

- WOHLBEFINDEN

- Erfüllter leben mit Minimalismus

- Working Woman: Was ich zu Beginn meiner Karriere gerne über das Leben gewusst hätte

- Daniel Haas und Janosch Schobin über Einsamkeit und Beziehungen – Podcast „Kopfsalat“

- Die Top 10 Trends für die Fastenzeit

- Markus Kavka über Thema mentale Gesundheit im FRND-Bar-Talk

- Blasenentzündung vorbeugen

- „Hormongesteuert“: Wechseljahre-Podcast von MDR AKTUELL geht in die 3. Staffel

- Richtig atmen, besser leben

- Darmentzündungen: Intervallfasten könnte bei chronischen Erkrankungen helfen

- Jenseits der Hast: Barrierefreie Auszeiten für Naturgenießer

- Wege aus der Einsamkeit: Strategien für mehr Verbundenheit

- Warum ich keinen Alkohol mehr trinke

- Amanda Armstrong: Heilen mit dem Vagusnerv

- Was uns wirklich nährt

- "Demenz. Nicht Jetzt!" vom Demenzexperten Prof. Dr. med. Klaus Fließbach

- Projekt Lebensverlängerung

- Superkraft Vagusnerv

- Podcast Kopfsalat - Social Media und mentale Gesundheit

- Woche der Seelischen Gesundheit 2024: REDEZEIT FÜR DICH zeigt Unternehmen, wie es geht

- Gürtelrose trifft nicht nur ältere Menschen - Was die Virusinfektion begünstigt und was Betroffene dagegen tun können

- Podcast „Kopfsalat“: Migration und mentale Gesundheit

- Warum ist Schlaf so wichtig für den Körper?

- Pyjama Secrets

- Gesundheitsrisiken für Gamer: Was man tun kann, damit Mausarm & CO nicht zum Game Over werden

- Podcast „Kopfsalat“: Chronische Erkrankung und mentale Gesundheit

- Die 6 Schlüsselfaktoren für Mut, Mindset und Motivation: "Weil Erfolg nicht das ist, was du denkst" von Monika Sattler ist im Juli bei Haufe erschienen

- Viel Lärm um Achtsamkeit

- Sei neugierig!

- GESCHENKIDEEN

- KINDER + JUGEND

- Studie: Zwei Drittel der Eltern wollen beste Freunde ihrer Kinder sein

- Nachts in der Kirche – ein Online-Escape-Spiel für Kinder zwischen 5 und 10 Jahren

- Lehrmittel von fischertechnik begeistern für Technik-Themen: Ganztagsunterricht mit kreativen Konzepten aufwerten

- Conni spielt Fußball!

- Universal Music Family Entertainment / Karussell präsentiert das Conni-Hörspiel „Klar kann Conni das! / Conni lernt teilen, vertrauen und sich vertragen”

- Feinstes Ohrenkino: „LILO & STITCH – DAS ORIGINAL-HÖRSPIEL ZUM DISNEY REAL-KINOFILM“

- „Y-Kollektiv“-Doku vom MDR beleuchtet gefährlichen Messer-Hype unter Jugendlichen

- Mediensucht bei Kindern – zwischen Panikmache und Realität

- Du wusstest doch, dass ich Kinder habe!

- Generation TikTok

- „Mission magisches Tagebuch“: Neue Staffel des Mental-Health-Podcasts

- Anschlag in Mannheim - So helfen Sie jetzt Ihrem Kind

- Die kleine Schnecke Monika Häuschen“ feiert Jubiläum!

- Piraten ahoi: Hier kommt Nina macht Zähneputzen zum Abenteuer im neuen Kindersong

- So schützen Eltern ihre Kinder vor Datenfallen im Netz

- Du bist nicht mehr mein Freund

- Warum sind Quallen durchsichtig?

- Die 5 No-Gos, wenn eine wichtige Prüfung ansteht

- Superkraft Wut - Ratgeber "Damit mein Kind sich besser fühlt"

- Clever mit Comics: WAS IST WAS Wissen – erstmals als Abenteuer-Comic!

- "Die Schule der magischen Tiere": Elisa und ihre Wölfin Silber fahren auf eine Waldfreizeit!

- Universal Music Family Entertainment / Karussell präsentiert: „LUCKY LUKE“ - 3 neue Originalhörspiele zu den gleichnamigen Comics in einer CD-Box!

- Klein, aber oho! Kugelspringer Schwuppdiwupp zu Gast im Garten der kleinen Schnecke Monika Häuschen und ihren Freunden!

- Reisezeit ist Lesezeit: Mit Zeitschriften im Urlaub Langeweile überbrücken und nebenbei Lesefreude wecken

- Gemeinsam gegen soziale Benachteiligung: Fernsehlotterie und Jugendherbergen sorgen mit Ferien-Camps für strahlende Kinderaugen

- Kinder und Jugendliche in Not: Psychosoziale Hilfe per Smartphone

- Sensibilisierung für Zahngesundheit – Reportage aus dem Kindergarten

- Der tapfere Pusti und seine Freunde

- Lernen sichtbar machen. Das Praxisbuch. Erfolgreich unterrichten mit dem Luuise-Verfahren

- Visible Learning 2.0

- Frische Abenteuer für große und kleine Kinder

- „Helle Sterne, dunkle Nacht" von Lisa-Viktoria Niederberger – Wissenswertes über Lichtverschmutzung für Kids ab 5

- Universal Music Family Entertainment / Karussell präsentiert die Hörspielserie: „IDEFIX UND DIE UNBEUGSAMEN“

- Auf der Zielgeraden: DEICHMANN sucht Deutschlands fitteste Grundschule

- Mit minimalem Aufwand zum 1,0-Abitur: „Bestnoten ohne Stress“ von Lara Emily Lekutat hilft Schüler*innen, schulische Ziele effizient zu erreichen

- Legasthenie und Dyskalkulie - Erste Informationen zu Lernstörungen für Kinder und Eltern

- KOCH-Ecke

- Simply Coffee

- Blick in den Vorratsschrank: Diese Lebensmittel halten besonders lange

- Spitzenküche für zu Hause

- Endlich kochen

- Deutsches Superfood - Nährstoffwunder aus der Heimat

- Buchtipp für die magischste Zeit des Jahres: „Das Kochbuch für die Rauhnächte“ von Patrick Rosenthal

- Die größten plant-based Ernährungs-Mythen

- Vegetarische Köstlichkeiten aus dem Airfryer

- Ribera del Duero: Weinbegleitung für das perfekte Sommer-Menü vom Grill

- Heute lieber mal vegan – Sehnsuchtsrezepte für Neugierige

- Das Trendthema Haltbarmachen in seiner ganzen Vielfalt: Grünes Kraut & Rote Beete

- BESINNLICH UND HEITER

- KULTUR

- REGIONAL

- Wir in Oberhessen

- Eiscafé Dolomiti – Genuss im Herzen von Nidda

- European Elvis Festival 2025

- „Goldene Blasen – Wenn der Traum vom Glanz uns die Augen trübt“

- Gerds Musikmagazin - Songs & Talks

- PR-Agentur Himmel & Holle: Design + Sein

- La CAMERATA CHIARA begeistert in der Liebfrauenkirche Schotten

- FORTUNA THEATER - Alena Neubert lebt ihren Traum

- Von der Diakonie-Werkstatt Wetterau zum AKTIV Werk Wetterau

- Naturkostladen Lebenswert e.V. in Nidda

- Willkommen im Café Zeitlos im Herzen von Schotten

- Wir bieten Betreuung daheim an - Diakonie Dienstleistungen Wetterau gGmbH

- Ein Song für Dich

- KinoTraumstern und kuenstLich e.V.

- Ki-Fu® Training – von und mit Joel S. Wright

- Der Bunte Acker in Wallernhausen, eine solidarische Landwirtschaft

- Rotary Club Nidda - Gib der Welt Hoffnung

- Yoga Nidda

- Salzbach - Die Location mit dem besonderen Charme

- Textildruck-Heilmann

- Wir in Oberhessen

- DER DENKANSTOSS

- Mit dem Herzen beten - Gedanken zum Sonntag Rogate - von und mit Gert Holle

- Ein ganz normaler Tag - oder doch nicht?

- Europa bauen

- Prellböcke im Leben - 27.01.2025

- Stand up!

- Zeit ist ein Geschenk Gottes

- Es ist wunderbar - eine Weihnachtsgeschichte von und mit Gert Holle

- Ein Stück Himmel auf Erden

- Einen besseren Lebensweg suchen - Gedanken zum Buß- und Bettag von und mit Gert Holle

- Warten auf Grün

- Wenn es ernst wird ...

- Eine bessere Wahl

- Sensibel, offen, sorgfältig

- Seid mutig, wagt etwas!

- ... dann fällt Dein Blick auf Gott

- Lebensfreude schenken

- Loslassen, Mut aufbringen, vertrauen

- Wie Fische im Wasser

- Labyrinthisch eben

- Wo du durchatmen kannst ...

- Liebe, Glück und Zuversicht

- Sahne oder geschäumte Milch

- Wo sich Himmel und Erde begegnen

- Wenn der Boden ins Wanken gerät ....

- Dann blüht uns allen wieder Gutes

- Menschen mit leichtem Gepäck

- Auf den Punkt gebracht

- Springen, klatschen, singen

- Von Gott, für uns

- Die Kunst der kleinen Schritte

- Schluss mit Routine

- Wie eine herzliche Umarmung Gottes

- Das Leben ist eine Rose

- Immer mehr haben wollen

- Liebe, Glück und Zuversicht

- Die Erde ist voll der Güte des Herrn

- Gut Ding will Weile haben

- Komm, sag es allen weiter!

- Der Weg der Befreiung und Erlösung

- Werden wir bei ihm bleiben?

- Mehr als eine Tischgemeinschaft

- Hängematte

- PREDIGT

- Besinnung: Was heißt Leben?

- Hörpredigt September 2025 – Sorgt euch nicht!

- Carry On – Wenn das Leben schwer wird - eine Besinnung von und mit Gert Holle

- The House at the End of the Street - eine Besinnung von und mit Gert Holle

- Wo warst Du? - Eine Besinnung über Mitverantwortung, Erinnerung und Hoffnung

- Hörpredigt August 2025 – Wie ist Gott?

- „It’s My Song“ – Eine Sommerbesinnung zwischen Himmel und Melodie

- Süßes Leben – trotz allem - Eine Besinnung für Menschen mit Diabetes von und mit Gert Holle

- Hörpredigt Juli 2025 – Reisebegegnungen

- Was bleibt? - Eine Besinnung von und mit Gert Holle

- Vertrauen im Fluss des Lebens – eine Besinnung zu dem Song „Lass es fließen“ – von und mit Gert Holle

- Hörpredigt Juni 2025 – Zäune überwinden

- Die Liebe Gottes weitergeben - Gedanken zu Christi Himmelfahrt - von und mit Gert Holle

- Ein Herz. Ein Licht. - Eine Besinnung für junge Leute - von und mit Gert Holle

- Gott hört dich. Auch im Flüstern - Besinnung von und mit Gert Holle

- Worte, die tragen - Worte, die Treffen - eine Besinnung von und mit Gert Holle

- Hörpredigt Mai 2025 – Außen und innen

- „Porcelain People“ – Wenn Sanftheit auf Härte trifft

- Manchmal und immer wieder - eine Besinnung über das Schwanken, das Suchen und das Getragen-Sein

- Hörpredigt zu Ostern 2025 – Interview mit Maria

- Hörpredigt April 2025 – Eine andere Sicherheit

- Die Zeit in Gottes Händen - Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft im Licht des Glaubens

- Gesicht zeigen – Eine christliche Besinnung von und mit Gert Holle

- Sehnsucht nach echter Freundschaft - eine Besinnung von und mit Gert Holle

- Hörpredigt März 2025 – Mir passiert das nicht

- Die Freude der Musik - eine Besinnung von und mit Gert Holle

- Erinnerungen, die uns tragen - eine Besinnung von und mit Gert Holle

- Wandel beginnt mit Umkehr - eine Besinnung von und mit Gert Holle

- LIFE - Leben in Fülle - eine Besinnung von und mit Gert Holle

- Hörpredigt Februar 2025 – Hier ist alles gratis

- FIGHT - eine Besinnung zu dem gleichnamigen Lied von Gert Holle

- 64 Squares - eine Besinnung zu dem gleichnamigen Song - von und mit Gert Holle

- "Türen öffnen – Wege ins Leben" – eine Besinnung zu dem Song OPEN THE DOOR – von und mit Gert Holle

- Besinnung zum Lied SPRECHEN ODER SCHWEIGEN - von und mit Gert Holle

- Besinnung zum Lied WE CAN LEAN ON ONE ANOTHER - von und mit Gert Holle

- Hörpredigt Januar 2025 – Bei uns alle Tage

- Ein Ort, den wir Zuhause nennen können

- Prüft alles, behaltet das Gute - eine Besinnung zu BEHIND THE CURTAIN - von und mit Gert Holle

- Hörpredigt zum Jahreswechsel 2024/25 – Jedem Anfang wohnt das Ganze inne

- Hörpredigt für Weihnachten 2024 – Vom Geheimnis Weihnachten

- „Licht in uns“ - eine Besinnung für junge Leute zu dem gleichnamigen Lied von und mit Gert Holle

- Adventliche Besinnung: TO MARS - von und mit Gert Holle

- Besinnung: In der Kälte der Nacht - von und mit Gert Holle

- Besinnung: In the Stillness of Christmas - von umd mit Gert Holle

- Hörpredigt Dezember / Advent 2024 - Freut euch!

- Besinnung für junge Leute zu dem Lied "HAVEN" - von und mit Gert Holle

- Hörpredigt Buß- und Bettag 2024 – Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe

- Besinnung für junge Leute zu "FIND MY PEACE" - von und mit Gert Holle

- Verantwortung, Freiheit und die Suche nach dem Licht

- Hörpredigt November 2024 - Alles wird gut

- Andacht zum Lied "I feel the Blues" von und mit Gert Holle

- Andacht zum Wochenspruch - 27. Oktober - 3. November 2024

- Andacht zum Wochenspruch - 20. - 26.10.2024

- Break the Chaines – eine Besinnung zum Welttag zur Beseitigung der Armut

- Besinnung zu dem Lied "DIFFERENT EYES" - von und mit Gert Holle

- Andacht zum Wochenspruch - 13. - 19.10.2024

- Hörpredigt Oktober 2024 – Grenzen überwinden

- Andacht zum Wochenspruch - 6. - 12. Oktober 2024

- Besinnung für junge Leute zu dem Lied "A VERY GOOD TIME" von und mit Gert Holle

- Hörpredigt zu Erntedank 2024 - Jesus wirft Seed-Balls

- Andacht zum Wochenspruch - 29.9. - 5.10.2024

- Besinnung für junge Leute zu dem Lied "LASS ES RAUS" - von und mit Gert Holle

- Besinnung für junge Leute zu dem Lied "Autumnbreath" von und mit Gert Holle

- Andacht zum Wochenspruch - 22. - 28. September 2024

- Besinnung für junge Leute zu "COURAGE FOR PEACE" von und mit Gert Holle

- Besinnung für junge Leute zu "BREAK THE SILENCE" - von und mit Gert Holle

- Andacht zum Wochenspruch - 15. - 21. September 2024

- Besinnung für junge Leute zu "YOU ARE HIS ANGEL" - von und mit Gert Holle

- Besinnung für junge Leute zu dem Lied "WORDS" - von und mit Gert Holle

- Besinnung für junge Leute zu dem Lied "Behind Excuses" - von und mit Gert Holle

- Andacht zum Wochenspruch - 8. - 14. September 2024

- Besinnung für junge Leute zu dem Lied "Cappuccino with Cream or Foam" von und mit Gert Holle

- Besinnung für junge Leute zu dem Lied "Two Hours" von und mit Gert Holle

- Besinnung für junge Leute zu IN DIESER ZEIT - von und mit Gert Holle

- Besinnung für junge Leute zu dem Lied "Life wants you" - von und mit Gert Holle

- Besinnung für junge Leute zu "I'm flying to the stars tonight" - von und mit Gert Holle

- Besinnung für junge Leute zu dem Lied HAND IM HAND THROUGH EVERY TIME - von und mit Gert Holle

- Besinnung für junge Leute zu dem Lied "Who could ever forget?" von und mit Gert Holle

- Andacht zum Wochenspruch - 1. - 7. September 2024

- Besinnung für junge Leute zu dem Lied "SUMMERTIME" von und mit Gert Holle

- Hörpredigt September 2024 – Das Ding mit der Liebe

- Besinnung zum Lied "RIDDLE OF LIFE" von und mit Gert Holle

- IM GESPRÄCH

- DEMENZ. NICHT JETZT! - Ein Gespräch mit Prof. Dr. Klaus Fließbach

- Interview des Monats September 2025 - Gerd Schwalm spricht mit der IBO KNÖPP BAND

- Interview des Monats August 2025 - Gerd Schwalm spricht mit Stefan Zauner (ex Münchener Freiheit)

- Interview des Monats Juli 2025 - Gerd Schwalm spricht mit Peter Reber

- Weitere Interviews im Archiv

- Interview des Monats Juni 2025 - Gerd Schwalm spricht mit Martin M. Jones

- Interview des Monats Mai 2025 - Gerd Schwalm spricht mit "SINPLUS"

- Interview des Monats April 2025 - Gerd Schwalm spricht mit Detleff Jones

- Interview des Monats März 2025 - Gerd Schwalm spricht mit DR. DAYDOWN

- Interview des Monats Februar 2025 - Gerd Schwalm spricht mit Yogi von KALLES KAVIAR

- Interview des Monats Januar 2025 - Gerd Schwalm spricht mit Rainer Thielmann

- Interview des Monats Dezember 2024 - Gerd Schwalm spricht mit Cora von "Spielhagen"

- Interview des Monats November 2024 - Gerd Schwalm spricht mit Simon Taglauer

- Interview des Monats Oktober: Gerd Schwalm spricht mit "Two Passengers"

- Gerd Schwalm spricht mit Frieder Gutscher

- Gerd Schwalm spricht mit Markus von „Die Hammers“

- Gerd Schwalm spricht mit Andreas Hausammann

- Gerd Schwalm spricht mit Jelena Herder

- Gerd Schwalm spricht mit Werner Hucks

- Gerd Schwalm spricht mit Jonnes

- Gerd Schwalm spricht mit Daniel Kallauch

- Gerd Schwalm spricht mit Dania König

- Gerd Schwalm spricht mit Markus Kohl

- Gerd Schwalm spricht mit Chris Lass

- Gerd Schwalm spricht mit Anja Lehmann

- Gerd Schwalm spricht mit Beate Ling

- Gerd Schwalm spricht mit Christian Löer

- Gerd Schwalm spricht mit Mateo von der Band "Lux Kollektiv"

- Gerd Schwalm spricht mit Sarah Kaiser

- Gerd Schwalm spricht mit Kris Madarász

- Gerd Schwalm spricht mit Peter und Deborah Menger

- Gerd Schwalm spricht mit Addi M.

- Gerd Schwalm spricht mit Birgit Meyer

- Gerd Schwalm spricht mit Toby Meyer

- Gerd Schwalm spricht mit Adina Mitchell

- Gerd Schwalm spricht mit Chris von der Band NORMAL IST ANDERS

- Gerd Schwalm spricht mit Daniel D. Nowak

- Gerd Schwalm spricht mit Alex von den O'Bros.

- Gerd Schwalm spricht mit Mike Müllerbauer

- Gerd Schwalm spricht mit Matthias Menzel

- Gerd Schwalm spricht mit Naemi

- Gerd Schwalm sprich mit Alena Neubert

- Gerd Schwalm spricht mit Katharina Neudeck

- Gerd Schwalm spricht mit Steffi Neumann

- Gerd Schwalm spricht mit Jennifer Pepper

- Gerd Schwalm spricht mit Lars Peter

- Gerd Schwalm spricht mit David Plüss

- Gerd Schwalm spricht mit Jan Primke

- Gerd Schwalm spricht mit Simone und Gino Riccitelli

- Neue Seite

- Gerd Schwalm spricht mit Norbert Rier von den Kastelruther Spatzen

- Gerd Schwalm spricht mit Peter Reimer

- Gerd Schwalm spricht mit Eberhard Rink

- Gerd Schwalm spricht mit Ute und Friedemann Rink

- Gerd Schwalm spricht mit Sebastian Rochlitzer

- Gerd Schwalm spricht mit Sam Samba

- Gerd Schwalm spricht mit Christian Schnarr

- Gerd Schwalm spricht mit Oswald Sattler

- Gerd Schwalm spricht mit Johannes Schmidt

- Gerd Schwalm spricht mit Michael Schlierf

- Gerd Schwalm spricht mit Gerhard Schnitter

- Gerd Schwalm spricht mit Stefanie Schwab

- Gerd Schwalm spricht mit Markus Schöllhorn

- Gerd Schwalm spricht mit Anna Marie Stein

- Gerd Schwalm spricht mit Thomas Steinlein

- Gerd Schwalm spricht mit der Band "Sternallee"

- Gerd Schwalm spricht mit Christoph Siemons ("SINFOGLESIA")

- Gerd Schwalm spricht mit Linda McSweeny

- Gerd Schwalm spricht mit Fabian Vogt

- Gerd Schwalm spricht mit „Peter Pan“ von „W4C“

- Gerd Schwalm spricht mit Tanja Urben

- Gerd Schwalm spricht mit Kathrin D. Weber

- Gerd Schwalm spricht mit Jürgen Werth

- Gerd Schwalm spricht mit Siegi Wilke

- Gerd Schwalm spricht mit Julie von der Band YADA Worship

- Trauer im Unternehmen - Das Schwere LEICHT gesagt

- Forum

- Service

- Gert Holle - Herausgeber und leitender Redakteur von WIR IM NETZ

- TOP 5 Zahnmythen: Fakten zur Mundhygiene

- Fahrgastrechte im Zugverkehr

- Regelmäßige Vorsorge kann Leben retten: Mythen und Fakten zur Darmkrebsvorsorge im Überblick

- Gefahr im Grünen: Zecken, FSME und Borreliose im Überblick

- Fünf Tipps zur Vorbeugung von Arthrose

- Betreutes Wohnen und Pflege-WGs: Selbstbestimmtes Leben im Alter

- Kopfschmerzen entlarvt: Fünf Mythen im Faktencheck

- Mit weniger Stress durch den Tag: Gezielte Auszeiten und klare Abläufe für neue Kraft

- Zukunft zum Nachrüsten: Wie funktioniert das Smart Home?

- Was bei der Jobsuche wirklich zählt und worauf Talente Wert legen - Fünf Mythen rund um attraktive Arbeitgeber

- Sitzzeiten in Deutschland auf Rekordniveau: Strategien gegen Bewegungsmangel im Alltag

- Die fünf wichtigsten Tipps für eine Wanderreise

- Die häufigsten Brandgefahren: Sicherheits-Tipps für zu Hause

- Fünf Tipps für einen Sommer ohne Wespenstiche: Dos und Don’ts, wenn Wespen den Grillabend stören

- Wie man sich vor Phishing schützt - Fünf Tipps gegen den virtuellen Datendiebstahl

- Beckenboden „underrated“ - Der Underdog unter den Muskelgruppen

- Schwimmen ohne Risiko: Wie Badende Unfälle am und im Wasser vermeiden

- Upcycling: Fünf Ideen für Haus und Garten

- Mückenstiche verhindern - Tipps im Umgang mit Stechattacken

- Fünf Fakten zum Fahrrad

- Fünf Tipps gegen Einsamkeit

- Camping: Freiheit auf Rädern? - Rechtliche Regelungen und Tipps zum Versicherungsschutz

- Neue TOP 5 Sonnenmythen: Die Wahrheit hinter den häufigsten Irrtümern über Sonne und SonnenschutzSeite

- TOP 5 Mythen zu Zecken

- Fünf Dinge, die beim Putzen gerne vergessen werden

- Was tun, wenn das Konto teurer wird?

- Waldbrandgefahr im Frühjahr

- Gesund gärtnern

- Parkinson: Früherkennung und Diagnose

- Sicher auf dem Lastenrad unterwegs

- Was ändert sich mit der Heirat?

- Fahrpraxis auffrischen: Tipps für Zweiradfahrer

- Reifen richtig einlagern - Worauf Autofahrer bei Lagerung und Versicherungsschutz achten sollten

- TOP 5 Mythen zu Vitaminen

- Große Freiheit im kleinen Garten? -/ Welche Vorgaben Schrebergärtner kennen sollten

- Fünf Tipps für nachhaltiges Reisen

- Trugschlüsse im Arbeitsrecht: Was wirklich bei Kündigung, Abfindung und Urlaubsanspruch gilt

- Schutz vor Fahrraddiebstahl

- Fünf Mythen zu Antibiotika

- Fünf Mythen zum Zähneknirschen

- Täuschend echte Fälschungen - So erkennen Internetuser Deepfakes

- Wenn ein Zahn abbricht - Schnelle Hilfe für Kinder

- Fünf Mythen zum Muskelaufbau

- Der Weg zu einer erholsamen Nachtruhe

- Die fünf häufigsten Pläne für den Ruhestand

- Von der Tanne zum Trendsetter: So lebt der Weihnachtsbaum nachhaltig weiter

- Sechs Gründe für alkoholfreien Januar

- TOP 3 häufigsten Schäden am Haus im Winter

- Was bedeuten eigentlich die Zahlen auf dem Thermostat?

- 10 Top-Tipps: Gesund durch die dunkle Jahreszeit

- Frostschäden im Winter vermeiden - Wie Haus und Garten die Kälte gut überstehen

- Neuer Schutz für Neugeborene und Babys vor schwerer Atemwegserkrankung

- Sturmschäden am Auto: Wer haftet, welche Versicherung zahlt und wie sich Kfz-Besitzer vor Sturmfolgen schützen

- Unfallrisiko im Straßenverkehr: Wie Fußgänger, Rad- und E-Scooter-Fahrer sicher unterwegs sind

- Die fünf häufigsten Fragen zum Thema Kinderwunsch

- So schützt man sich bei Hitze

- App der TelefonSeelsorge als Hilfe zur Selbsthilfe bei Krisen aller Art

- Online-Bistumsatlas zeigt Orte und Aktivitäten der katholischen Kirche in Deutschland

- ADAC Notfallpass erleichtert die Rettung - Im Ernstfall können wichtige Notfalldaten über das Smartphone ausgelesen werden

- Evangelisches Onlineportal wächst weiter - Regionalzentrum kirchlicher Dienste Greifswald mit neu gestaltetem Internetauftritt auf www.kirche-mv.de

- Wie verhalte ich mich im Naturschutzgebiet?

- Pinnwand

- Schaufenster

- Blockflöte lernen mit Peter Chorkov – per Skype oder daheim in Wien!

- PR-Agentur Himmel & Holle

- LUCE in Sanità – Wenn Licht aus der Tiefe kommt

- Sina Anastasia: Musik die Herz und Glauben berührt

- Ein Ort der Inspiration und Erholung – Das Stolle-Haus in Grimma

- Katholisches Filmwerk

- La CAMERATA CHIARA

- Ein ganz persönlicher Song für Dich

- Salzbach - Die Location mit dem besonderen Charme

- Textildruck-Heilmann

- Yoga Nidda

- Angerer d. Ältere

- SITEMAP AKTUELL

- SCHAUFENSTER

Kinderrechte ins Grundgesetz – psychologische Forschung untermauert Notwendigkeit zur Umsetzung der ratifizierten UN-Kinderrechtskonvention

BDP veröffentlicht Positionspapier zum Weltkindertag 2025

18.09.2025

(Berlin/bdp) - Die Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz ist überfällig und die psychologische Forschung zeigt eindeutig: Kinder profitieren in ihrer psychischen, sozialen und kognitiven Entwicklung, wenn ihre Rechte systematisch anerkannt und strukturell gesichert sind. Zum Weltkindertag 2025 unter dem Motto „Kinderrechte – Bausteine für die Demokratie!“ veröffentlicht der Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen (BDP) ein Positionspapier und fordert „Kinderrechte ins Grundgesetz“, denn es braucht einen klaren verfassungsrechtlichen Rahmen, um die Rechte von Kindern auf Schutz, Förderung und Beteiligung nach Artikel 3 der UN-Kinderrechtskonvention nachhaltig zu stärken, die seit 1992 auch in Deutschland gelten.

Danach hat jedes Kind das Recht auf Freiheit, Gleichheit, Bildung, Gesundheit und Fürsorge und der BDP stellt in diesem Zusammenhang folgende Forderungen an die Bundespolitik:

AKTUELL BEI WIR IM NETZ - POLITIK - 18.09.2025

Bundesbeauftragte gegen sexuellen Missbrauch fordert verpflichtende Schutzkonzepte für Jugendreisen

10.09.2025

Kerstin Claus: Schulungen von Teamerinnen und Teamern zum Schutz Jugendlicher vor sexualisierter Gewalt nötig / Neue „Vollbild“-Recherche „Partyurlaub außer Kontrolle – wie sicher sind Jugendreisen?“ ab Dienstag, 9. September 2025 in der ARD Mediathek